Le bois est depuis longtemps associé aux transitions écologiques : ressource renouvelable par excellence, il est de plus en plus sollicité dans tous les domaines.

Ressources

L’association ECO-Conseil crée et compile des ressources à destination de professionnel•les et citoyen•nes cherchant à s’informer, s’engager et accompagner la transition socio-écologique !

Découvrez : documentation, sites internet, articles, vidéos et bien d’autres sur les divers thèmes liés à la transition.

La Musique, approche émotionnelle puissante vers la nature

La musique a un pouvoir inestimable, celui de procurer des émotions. De la musique classique aux chansons engagées, un répertoire existe pour sensibiliser à l’urgence climatique et à la place centrale de la nature dans notre écosystème. Par Virigina EPURE et Emmanuelle RENAUD | P37 / Mastère Spécialisé® Éco-conseiller

Décorations de Noël récup et naturelles

La période de Noël nous donne envie de mettre de la beauté et de la chaleur dans nos intérieurs. Mais aussi d'éviter de remplir les poubelles qui explosent à cette période ! Pour un Noël simple et sobre ne s’agit pas de faire moins bien : la fête sera très réussie...

La cour Oasis, une alliée pour mettre en œuvre la «santé globale» (Démarche One Health).

Webinaire proposé par Clémence POUCLET, éco-conseillère, spécialiste en santé environnementale, le 24 mars 2024.De la médecine à l’approche « une seule santé » ou comment englober l’ensemble des déterminants de la santé. Quand la médecine s’intéresse à la santé de...

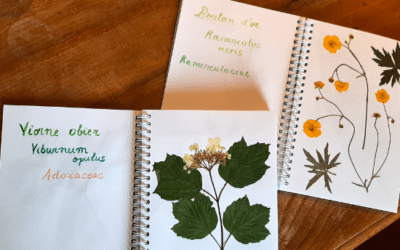

Faire un herbier avec les plantes de la cour d’école

A présent que la cour est végétalisée, ou même avant qu’elle ne le soit, pourquoi ne pas réaliser un inventaire des espèces présentes dans la cour et de l’immortaliser dans un herbier ? L’occasion de réaliser un très beau projet pédagogique !La version traditionnelle...

Notre besoin de lumière… et d’obscurité !

La durée du jour décroît progressivement et l’hiver s’installe… enfants comme adultes, nous pouvons être sujets à une petite dépression saisonnière … Car la lumière est essentielle à notre santé ! Mais c’est la lumière naturelle, celle du soleil que l’on capte en...

« Une bulle d’oxygène ! »: l’expérience du projet OASIS par la maîtrise d’oeuvre.

Entretien avec Marie SIMON, ingénieure paysagiste à la Direction des Espaces Verts et de Nature à la Ville de Strasbourg, qui a réalisé plusieurs cours d'école OASIS, dont celle de l'école maternelle Albert Legrand.Marie, pouvez-vous nous raconter le parcours qui vous...

L’empreinte écologique du café : un plaisir amer pour la planète ?

Le café est l’une des boissons les plus consommées au monde, avec près de 2,5 milliards de tasses bues chaque jour et qui a des conséquences sur l’environnement.

Cet article explore les principaux impacts environnementaux du café et les solutions pour une consommation plus durable.

Missiles sur les arbres, bombes sur les rivières | Mot promo 36

La guerre ne tue pas que des hommes. Elle tue aussi la nature. Trop souvent ignorés, les impacts écologiques des conflits armés sont pourtant massifs, durables, et profondément destructeurs. Chaque bombe larguée, chaque forêt brûlée, chaque nappe phréatique souillée laisse derrière elle une plaie ouverte dans les écosystèmes. Les guerres d’hier et d’aujourd’hui démontrent à quel point l’environnement devient un dommage collatéral silencieux, mais ravageur.

Retrouvez nos guides complets sur des thématiques plus larges

Guide : Tout savoir sur l’école du dehors

Toutes les ressources & outils pour en apprendre plus sur l’école du dehors.

Guide : Des outils pour une éducation à l’environnement dans la cour

Toutes les ressources & outils Guide : pour une éducation à l’environnement dans la cour

Guide : Créer & animer le jardin pédagogique de son école

Toutes les ressources pour créer & animer le jardin pédagogique de son école

Guide : Les jardins partagés & collectifs de Strasbourg

Toutes les ressources sur les jardins partagés & collectifs de Strasbourg