Illustration du MNLE-69 (Le Mouvement National de Lutte pour l’Environnement)

La nature comme salle de classe :

pourquoi ça marche ?

Proposé par Camille MUCKENSTURM et Clémence COSSON

Étudiantes du Mastère Spécialisé® Éco-conseiller | P36

Introduction

Le déficit de nature chez les enfants d’aujourd’hui, souvent appelé « syndrome du mal de nature » par Richard Louv dans son ouvrage « Une enfance en liberté » (2008)(1), est un phénomène largement observé par les chercheurs en sciences sociales. Ce constat alarmant souligne l’importance de reconnecter les enfants à la nature pour favoriser leur développement et leur bien-être. Les initiatives d’écoles du dehors démontrent des résultats significatifs en matière d’apprentissage, de santé et de développement personnel des enfants.

Née en Suède à la fin du 19ème siècle avec la Friluftsfrämjandet, littéralement « promotion du plein air » (2), l’école du dehors s’est rapidement répandue en Europe du Nord. Cette approche pédagogique vise à ce que l’apprentissage ne se limite pas à l’acquisition de connaissances, mais inclue également l’épanouissement au sein de l’environnement naturel. Après la révolution industrielle, au 20ème siècle, l’école du dehors a connu un essor considérable pour répondre aux bouleversements sociaux et environnementaux, permettant ainsi de maintenir un lien fort avec la nature. En France, le Réseau de Pédagogie par la Nature (RPPN) a vu le jour en 2018, marquant une nouvelle étape dans cette démarche éducative.

L’école du dehors consiste à enseigner en plein air, dans des cadres naturels variés tels que les forêts, les parcs, les jardins ou les bords de rivière. Inspirée des méthodes éducatives nordiques, cette pédagogie repose sur l’idée que l’environnement extérieur offre un terrain d’apprentissage riche et stimulant. Les enfants y découvrent et expérimentent directement les notions abordées en classe, développant ainsi leurs sens, leur motricité et leur créativité. Le principe fondamental de l’école du dehors est d’apprendre par l’expérience, en favorisant l’interaction avec le vivant et les éléments naturels. Cette approche holistique permet non seulement d’enrichir l’apprentissage, mais aussi de cultiver un respect profond pour la nature et de former des citoyens conscients et responsables.

Pourquoi apprendre dehors ?

L’école du dehors, ou l’apprentissage en plein air, offre une multitude de bénéfices pour l’apprentissage, la santé et le développement personnel des enfants. En premier lieu, ce cadre de travail inspirant et stimulant est une source inépuisable de créativité. Il développe la curiosité et la motivation des enfants, tout en favorisant l’observation et l’exploration libre. En étant acteurs de leur propre apprentissage, les enfants acquièrent une plus grande autonomie et prennent davantage d’initiatives.

Apprendre dehors permet également de mieux comprendre en expérimentant directement avec les capteurs sensoriels, ce qui facilite l’intégration des connaissances. L’acquisition des connaissances est ainsi plus rapide et plus concrète, notamment dans des domaines comme les sciences et la géographie, où la nature devient un objet d’apprentissage à part entière.

Sur le plan social, l’école du dehors améliore les habiletés sociales et les capacités de coopération. Les enfants apprennent à s’entraider et à communiquer plus efficacement. Ce cadre favorise également la réduction du stress, le bien-être et la confiance en soi, tout en améliorant la concentration.

Alors que l’apprentissage traditionnel encourage la sédentarité des enfants, souvent assis toute la journée, et que l’usage excessif des écrans, en augmentation chez les plus jeunes, réduit leurs capacités cognitives, empathiques et volontaires (3), l’école du dehors met l’accent sur l’activité physique.

Cet aspect constitue un avantage majeur de l’apprentissage en plein air. En stimulant les capacités motrices, l’école du dehors répond aux besoins physiologiques des enfants. Apprendre par le mouvement, où le langage corporel stimule le langage oral et l’imaginaire, est une approche holistique qui enrichit l’expérience éducative.

Enfin, découvrir et connaître le milieu naturel permet aux enfants de mieux le respecter et d’en prendre soin. L’éducation au développement durable (EDD) est ainsi facilitée, formant des futurs citoyens conscients et responsables. L’école du dehors est donc bien plus qu’un simple changement de décor ; c’est une méthode pédagogique complète qui enrichit l’apprentissage et le développement des enfants de manière significative.

Le fonctionnement

de l’école du dehors

La classe en extérieur se déroule principalement dans des espaces naturels situés à proximité de l’école, tels que des forêts, des parcs ou des jardins pédagogiques. Il est recommandé de commencer par une séance ponctuelle parmi une séquence afin d’habituer les enfants et leur permettre de prendre leurs repères dans ce nouvel espace. Progressivement, la classe à l’extérieur peut s’inscrire de manière plus régulière dans l’emploi du temps. Toutefois, l’organisation de ces sessions doit tenir compte du cadre réglementaire en vigueur concernant les sorties scolaires, qu’elles soient occasionnelles ou fréquentes.

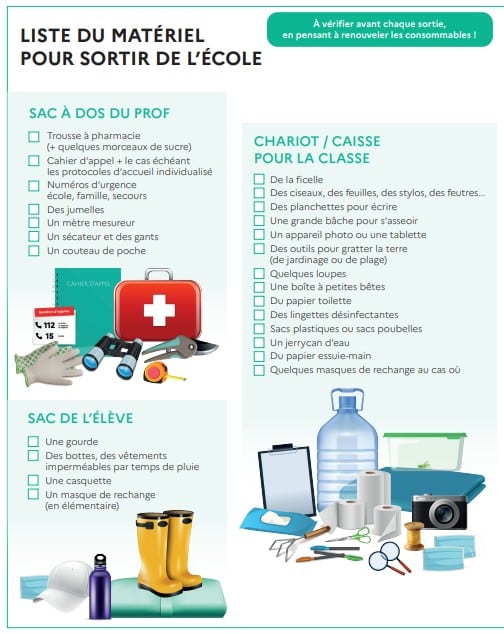

L’un des aspects fondamental de l’école du dehors réside dans le lien établi entre l’extérieur et l’intérieur. Avant la sortie, une phase de préparation dite d’anticipation est mise en place, au cours de laquelle les élèves sont informés des activités prévues et des règles à respecter, anticipe les conditions météorologiques, prépare des vêtements adaptés et rassemble le matériel nécessaire. Ensuite, sur le terrain et afin d’instaurer un cadre rassurant et structurant, un rituel d’entrée et de sortie est mis en place afin que les élèves découvrent et délimitent leur environnement d’apprentissage. Ce rituel favorise également la transition entre l’intérieur et l’extérieur. De retour en classe, une phase de distanciation ou prise de recul est essentielle pour les enfants afin de verbaliser et d’approfondir les expériences vécues. Les élèves peuvent ainsi rédiger un compte rendu, réaliser un dessin ou approfondir un concept exploré, afin d’ancrer durablement leurs apprentissages. D’autre part, le suivi des séances est assuré par l’enseignant, qui écrit ses observations dans un carnet de bord. Ce document lui permet de garder une trace des apprentissages et d’ajuster ses approches d’une séance à l’autre.

À l’extérieur, les élèves évoluent en semi-autonomie, sous la surveillance constante d’un adulte, afin de garantir leur sécurité tout en favorisant leur liberté d’exploration. L’organisation des activités alterne entre des moments collectifs et des temps individuels. Les instants en groupe permettent d’introduire les notions, d’échanger et de partager les découvertes, tandis que les moments individuels laissent place à l’exploration personnelle et à la réflexion.

L’enseignant veille à aménager l’espace pour que chacun puisse s’approprier l’environnement durant ces différents moments. Le respect est une valeur fondamentale dans l’école du dehors. Ainsi, la règle des 3R est instaurée : se respecter soi-même, respecter les autres et respecter le vivant.

L’école du dehors apporte une grande diversité d’activités pédagogiques et ludiques et encourage une approche pluridisciplinaire et décloisonnée, favorisant une pédagogie de projet. Le jeu libre occupe une place importante dans cette approche, permettant aux enfants d’explorer spontanément leur environnement. L’enseignant adopte alors un rôle d’observateur bienveillant, laissant émerger des situations d’apprentissage tout en accompagnant les découvertes. Il doit réussir à lâcher prise sur ses objectifs.

Comme le disait Platon : « Le jeu est l’activité la plus sérieuse pour l’enfant ». D’autres activités viennent enrichir les séances, comme les explorations sensorielles, où les élèves écoutent les sons de la nature, découvrent des textures et des odeurs, ou encore les ateliers artistiques et techniques, qui mêlent construction et land art. Les sciences sont également mises à l’honneur à travers la découverte et l’observation de la biodiversité, permettant aux enfants de développer leur esprit critique et leur curiosité.

Les infographies de Réseau Idée https://www.reseau-idee.be/fr/infographies

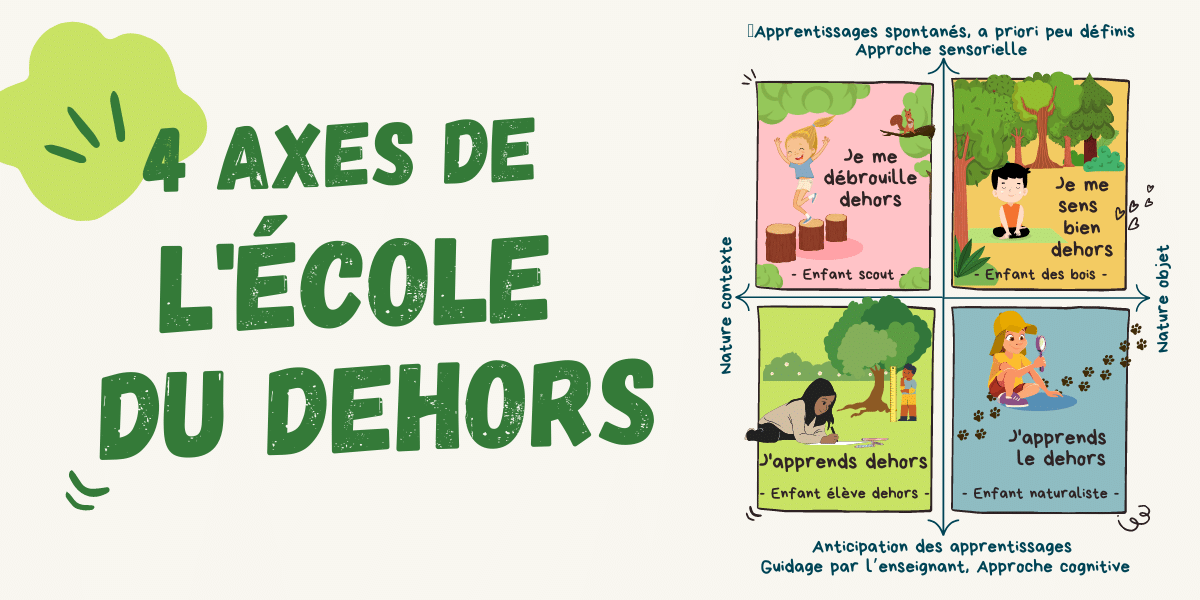

Ainsi, l’école du dehors s’articule autour de plusieurs approches complémentaires. D’un côté, certaines activités laissent une place importante à l’apprentissage libre et informel, où les élèves expérimentent sans cadre strict, favorisant ainsi des découvertes spontanées. D’un autre côté, certaines séances adoptent une approche plus structurée et cognitive, où les enseignements sont guidés par des objectifs précis et une planification rigoureuse. D’autre part, l’environnement naturel dans lequel évoluent les enfants peut être perçu tantôt comme un cadre où l’on vit et apprend, tantôt comme un objet d’étude en soi. Trouver un équilibre entre ces différentes dimensions est essentiel pour que l’expérience soit pleinement bénéfique aux élèves.

Les défis et limites du développement de l’école du dehors

Le développement de l’école du dehors en France rencontre plusieurs défis qui freinent son développement au sein du système éducatif actuel, alors que cette approche pédagogique pourrait jouer un rôle crucial dans l’éducation au développement durable des nouvelles générations.

Actuellement, les enseignants ne disposent d’aucune méthode propre pour la classe du dehors dans leur formation initiale. Ce manque d’accompagnement oblige les enseignants intéressés à se former par eux-mêmes, parfois sans cadre ni ressources adaptées. Il existe des initiatives comme en Alsace avec l’Ariena qui propose le “guide pédagogique et méthodologique, des clés pour emmener les enfants dans la nature” qui permet de réaliser des sorties régulières en extérieur grâce à des conseils pratiques et idées d’activité (4) ou bien encore le manuel “l’École à ciel ouvert” qui propose deux cents activités pour suivre en plein air les programmes d’élémentaires en France (5).

Pourtant un des défis majeurs réside dans le changement de posture enseignante : l’école du dehors repose sur une pédagogie active et constructiviste, où les élèves apprennent par l’expérience et l’exploration, plutôt que sur une pédagogie transmissive centrée sur la restitution des savoirs. Cette transformation implique un changement de paradigme qui peut être difficile à accepter pour certains enseignants et institutions. À ce jour, il existe encore un manque de cadre officiel et de processus didactique précis qui permettrait une généralisation et une pérennisation de l’école du dehors dans le paysage éducatif français. Pourtant pour garantir l’efficacité des apprentissages en extérieur, il est crucial de structurer davantage les activités et de définir clairement leurs finalités pédagogiques. Contrairement à d’autres pays qui ont développé cette approche depuis plusieurs décennies, la France accuse un retard en raison de son système éducatif unique, fondé principalement sur la logique et la pensée abstraite, au détriment d’une approche plus expérimentale et adaptée aux spécificités de chaque enfant.

Par ailleurs, l’acceptation de cette pédagogie par tous les parents constitue également un défi: certains d’entre eux restent sceptiques quant à la pertinence des apprentissages réalisés en extérieur, par crainte qu’ils ne soient pas aussi rigoureux que ceux dispensés en classe. Les contraintes climatiques représentent également un frein : les intempéries, les épisodes de canicule ou encore la présence d’insectes comme les moustiques peuvent rendre l’apprentissage en extérieur inconfortable ou inadapté aux enfants. Cette variabilité climatique nécessite une anticipation et un équipement spécifique, ce qui peut être un obstacle supplémentaire. Enfin, des contraintes logistiques freinent son développement, notamment le manque d’accès aux espaces verts dans certaines communes et les difficultés liées aux déplacements. Cela peut créer des inégalités entre les écoles, certaines disposant d’une meilleure situation que d’autres pour mettre en place ce type d’enseignement. D’autre part, l’accessibilité de l’école du dehors pour tous est un enjeu fondamental. Les enfants en situation de handicap peuvent rencontrer des difficultés à évoluer dans des espaces naturels non aménagés, rendant l’inclusion plus complexe, alors même que l’école du dehors vise à être une pédagogie ouverte et inclusive. Pour surmonter ces limites, il est indispensable d’adapter les infrastructures et d’assurer une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de chaque enfant.

Des cours d’école et des espaces urbains transformés en oasis de nature et d’apprentissage.

Pour conclure, la végétalisation des cours d’école, comme le projet Cours Oasis à Strasbourg (6), et la transformation des espaces urbains en salles de classe à ciel ouvert représentent des opportunités complémentaires pour intégrer la nature dans l’éducation. En créant des jardins pédagogiques (7) et des mini-forêts urbaines au sein même des écoles, nous offrons aux enfants un accès direct et quotidien à la nature, favorisant ainsi leur développement et leur bien-être. Parallèlement, en repensant les parcs, jardins communautaires et toits végétalisés comme des lieux d’apprentissage, nous pouvons étendre cette dynamique au-delà des murs de l’école.

Cette double approche permettrait de démocratiser l’école du dehors, de réduire les inégalités d’accès aux espaces verts et de sensibiliser les jeunes générations à l’importance de la biodiversité et du développement durable. En faisant de nos villes des environnements d’apprentissage vivants et interactifs, nous préparons des citoyens plus conscients et respectueux de leur environnement, tout en enrichissant leur expérience éducative de manière significative.

Mot de la promo 36 | Clémence COSSON et Camille MUCKENSTURM – 23 février 2025

Notes en bas de page :

(1) Une enfance en liberté. Protégeons nos enfants du syndrôme de manque de nature, Richard Louv, Éditions Leduc.

(2) L’école dans les bois. Une pédagogie pour les jeunes enfants, Caroline Guy, Éditions Massot.

(3) La fabrique du crétin digital. Les dangers des écrans pour les enfants, Michel Démurger, Éditions du Seuil.

(4) http://ariena.org/outils-peda/guide-grandir-dehors/

(5) L’École à ciel ouvert, Sarah Wauquiez, Nathalie Barras et Martina Henri, Éditions Salamandre.

Sources médiagraphiques :

Ferjou, C., & Fauchier-Delavigne, M. (2020). Emmenez les enfants dehors ! Comment la nature est essentielle au développement de l’enfant. Robert Laffont.

Chéreau, M., & Fauchier Delavigne, M. (2019). L’enfant dans la nature : Pour une révolution verte de l’éducation. Fayard.

Sabine, D., Emilie, B., Dominique, Y., & Marie-Noëlle, H. (2024). École du dehors et apprentissages… en Sciences. Aux éditions de l’ARDiST, 431.

@NatGeoFrance. (2022, juin 1). Forest schools : Quand l’école prend le chemin des bois. National Geographic. https://www.nationalgeographic.fr/environnement/forest-schools-quand-lecole-prend-le-chemin-des-bois

Les Décliques | Le blog nature et verdure pour mettre vos enfants dehors. (s. d.). Les Décliques. Consulté 19 février 2025, à l’adresse https://lesdecliques.com/blog/

FRENE – Le réseau français d’éducation à la nature et à l’environnement. (2020, mars 26). https://frene.org/

(2023, août 9). Les enfants grandissent mieux dans la nature. Reporterre, le média de l’écologie – Indépendant et en accès libre. https://reporterre.net/Les-enfants-grandissent-mieux-dans-la-nature

Présentation—Les essentiels pour faire classe dehors. (s. d.). Réseau Canopé. Consulté 19 février 2025, à l’adresse https://www.reseau-canope.fr/faire-classe-dehors/les-essentiels-pour-faire-classe-dehors/presentation.html

Quand la nature fait école. (2023, octobre 10). France Culture. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/quand-la-nature-fait-ecole-4931977

DUBOIS, C., LEBRUN, S. (2022). Dehors pour apprendre : Pratiques d’éducation par la nature. Symbioses, Le magazine de l’éducation relative à l’environnement (ERE), n°136, 10-11. https://www.reseau-idee.be/sites/default/files/media/symbioses/sy136pdf/Sy136.pdf

Commentaires récents