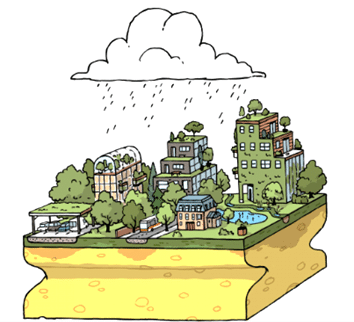

Le parc Sanya Dong’an Wetland à Sanya en Chine – Photo courtesy Turenscape. Source : tclf.org

La ville éponge : quand l’urbanisme s’inspire de la nature !

Proposé par Lora LE LAMER et Florian HUILIER

Étudiantes du Mastère Spécialisé® Éco-conseiller | P36

Gestion de l’eau : le modèle de la ville éponge

Inondations, sécheresses, vagues de chaleurs, les événements climatiques extrêmes se multiplient et mettent aujourd’hui les villes face à des défis majeurs. La gestion de l’eau devient une priorité pour s’adapter aux dérèglements climatiques et limiter leur impact.

Ce phénomène a trois conséquences majeures :

- L’augmentation des inondations,

- Le non-rechargement des nappes phréatiques,

- La pollution de milieux naturels

Dans une ville perméable, des dispositifs tels que le stockage, l’infiltration et l’évapotranspiration (processus durant lequel l’eau présente dans le sol et les végétaux s’évapore dans l’air sous forme gazeuse) permettent un meilleur respect des cycles naturels de l’eau.

L’eau pénètre alors dans le sol au plus près de là où elle tombe. En effet, la désimperméabilisation (ou reperméabilisation) des sols serait l’une des seules solutions efficaces pour limiter la pollution des milieux naturels par les eaux de pluie.

Cependant, pour éviter que l’eau infiltrée ne contamine les sols et les nappes phréatiques, il est crucial pour les sols et les végétaux de pouvoir retenir et filtrer ces polluants. Dans le cas de projets de renaturation des villes, le choix des espèces végétales prend alors toute son importance.

Le concept de « ville éponge », développé en Chine, inspire désormais de nombreuses métropoles à travers le monde. Son principe ? Faire en sorte que l’eau de pluie s’infiltre au plus près de là où elle tombe, pour réduire les risques d’inondations et préserver cette ressource précieuse.

Urbanisation rime avec inondation

Selon le 6ème rapport du GIEC publié en février 2022, les précipitations intenses augmentent en fréquence et en intensité à l’échelle mondiale sous l’effet du réchauffement climatique.

Dans les villes, cette tendance se traduit par des inondations plus fréquentes, notamment en raison d’une imperméabilisation excessive des sols.

Les espaces publics dits « minéraux » – places, parkings, routes – aggravent ce phénomène. Ils contribuent aux îlots de chaleur urbains et empêchent également l’eau de s’infiltrer dans le sol.

Lorsque les pluies sont abondantes et que le réseau d’assainissement est saturé, l’excédent d’eaux pluviales, mélangé aux eaux usées, est dirigé vers un déversoir d’orage, qui rejette ces eaux dans le milieu naturel pour éviter le risque d’inondation.

Crédits photo : Vladimir Melnikov

L’eau et les végétaux : un duo indissociable

La végétalisation joue un rôle clé dans la gestion de l’eau en ville. En favorisant infiltration et évapotranspiration, elle limite le ruissellement et rafraîchit l’air. L’infiltrabilité des sols dépend de plusieurs facteurs : texture (sableux, argileux), topographie et qualité environnementale. Une analyse de ces critères permet de cartographier la perméabilité et d’identifier les zones adaptées à la désimperméabilisation.

La rétention d’eau varie aussi selon la végétation et les racines. Les sols forestiers mixtes et zones humides retiennent mieux l’eau, tandis que la tonte rase et le tassement altèrent le régime hydrique.

Le couvert végétal et forêts urbaines :

Une gestion raisonnée des espaces végétalisés, incluant la fauche tardive et la réduction du défrichage, améliore la rétention d’eau. Une densité d’obstacles accrue favorise l’infiltration, limitant l’érosion. Un sol ombragé et protégé du vent s’assèche moins.

Les forêts mixtes en régénération offrent une végétation dense, un sol riche et une meilleure infiltration. Leurs racines profondes facilitent la remontée des nappes et maintiennent l’humidité même en période de sécheresse.

Les toitures et façades végétalisées :

Les toitures et façades végétalisées sont de plus en plus courantes dans les projets de développement durable en ville. Elles absorbent et stockent une partie des précipitations, allégeant ainsi la charge sur les systèmes de drainage. Outre leur aspect esthétique et leurs bienfaits sur la gestion de l’eau, elles améliorent l’isolation thermique des bâtiments, réduisent les îlots de chaleur urbains et favorisent la présence de biodiversité en ville.

La voirie perméable et les noues végétalisées :

La voirie perméable, notamment les trottoirs et chaussées conçus avec des matériaux poreux comme l’asphalte drainant ou les pavés alvéolés, permet à l’eau de s’infiltrer directement dans le sol plutôt que de ruisseler vers les canalisations.

Les noues végétalisées, quant à elles, sont des fossés aménagés avec des plantes qui permettent de diriger et de filtrer l’eau de pluie avant qu’elle ne rejoigne les nappes phréatiques. Ces systèmes sont souvent intégrés à la voirie et captent les eaux pluviales, les purifient et les stockent.

Redonner aux rivières urbaines leur fonction naturelle :

Les aménagements successifs ont créé un système complexe de captages, digues, canalisations et ouvrages de vidange. Pourtant, en rectifiant les lits naturels, ces infrastructures accélèrent le ruissellement et augmentent le risque d’inondations. Les buses, en particulier, génèrent des courants trop rapides, créant des chutes infranchissables pour la faune et appauvrissant ainsi la vie aquatique.

Pour renaturer les cours d’eau, un reméandrage est nécessaire, en accompagnant la végétation des berges et du lit. Des micro-retenues peuvent initier ce processus en générant turbulences et dépôts de limon progressifs.

Les jardins de pluie :

Les jardins de pluie représentent une solution innovante pour la gestion des eaux de ruissellement en milieu urbain. Ils sont conçus comme des dépressions légères où l’eau s’accumule temporairement avant de s’infiltrer dans le sol.

Grâce à un substrat stratifié composé de sable, de compost et de terre végétale, cette structure favorise l’infiltration de l’eau dans le sol, tout en évitant qu’elle ne stagne trop longtemps. Les jardins de pluie sont par ailleurs composés de plantes adaptées aux milieux humides qui absorbent une partie des polluants et favorisent la dégradation des contaminants. Enfin, ces espaces sont essentiels à la biodiversité et servent d’habitat à de nombreuses espèces d’insectes et d’oiseaux.

Un exemple de jardin de pluie :

Source : Cerema.fr

Strasbourg : une référence en matière de déminéralisation urbaine

Le projet PerméaSol (2023-2026), mené par la Ville, l’Eurométropole et l’Université de Strasbourg, étudie la reperméabilisation des sols. Lors de son lancement, 600 m² de bitume ont été retirés d’un parking de la Robertsau pour observer l’évolution du sol. Quelques semaines plus tard, les premières plantes apparaissaient déjà !

À l’hiver 2024, plusieurs kilomètres de routes de la réserve naturelle Neuhof-Illkirch-Graffenstaden ont été dégoudronnés pour favoriser la renaturation et le retour de la faune. Enfin, le programme « Strasbourg, ça pousse », lancé en 2017, vise à végétaliser l’espace public en déminéralisant trottoirs et micro-espaces, créant ainsi des refuges de biodiversité urbaine.

L’eau et la végétation au cœur de la ville de demain

Le modèle de « ville éponge » offre une réponse pertinente aux défis climatiques, mais son efficacité repose sur une vision à long terme et des solutions complémentaires.

Végétalisation, reperméabilisation, jardins de pluie, toitures végétalisées, et renaturation des cours d’eau aident à limiter les inondations, préserver les nappes et réduire la pollution.

Des initiatives comme celles de Strasbourg prouvent leur faisabilité et leurs bénéfices. Leur généralisation nécessite toutefois une adaptation des politiques publiques, une planification durable et une mobilisation collective pour transformer nos villes.

Le parc de Yanweizhou de la ville de Jinhua, en Chine,

conçu pour être inondé pendant la saison de la mousson

afin d’empêcher les inondations.

Mot de la promo 36 | Lora LE LAMER et Florian HUILIER – 16 février 2025

Sources médiagraphiques :

- IPCC (2022). Climate Change 2022 : Impacts, Adaptation and Vulnerability, Summary for Policymakers. Disponible en ligne

- Cerema (2022). La désimperméabilisation des sols : du principe à la mise en œuvre. Plaquette officielle

- Descollonges, C. (2023). L’eau, Fake or not. Éditions Tana, 120 p.

- Fel, L. (2024, 14 novembre). La ville perméable : une solution tombée du ciel. La fabrique de la cité. Lire l’article

- Castagneyrol, B., Paquette, A., & Muller, S. (2025, 5 février). Les arbres en ville : pourquoi il n’y a pas que le nombre qui compte. The Conversation. Lire l’article

- Usbek & Rica. (2020, 6 février). La ville éponge, modèle de résilience ? Demain la Ville. Lire l’article

- Agence Française de Développement (AFD). (s.d.). La ville éponge : repenser la gestion de la ressource en eau du quartier de Hedong, Mianyang. Voir le projet

- Ville de Lausanne. (s.d.). La ville éponge. Lire l’article

- Eurométropole de Strasbourg. (s.d.). Permea’Sol : initiatives de désimperméabilisation des sols. Voir le projet

- Eurométropole de Strasbourg. (s.d.). La forêt à la place du bitume. Voir le projet

- Strasbourg Ça Pousse. Accéder au site

- Cerema (2023). Mieux prévenir le risque de retrait-gonflement des sols argileux (RGA). Lire l’article

- Cerema (2023). Désimperméabilisation et renaturation des sols : une série de fiches du Cerema. Accéder aux fiches

Commentaires récents