Entretien avec Marie SIMON, ingénieure paysagiste à la Direction des Espaces Verts et de Nature à la Ville de Strasbourg, qui a réalisé plusieurs cours d’école OASIS, dont celle de l’école maternelle Albert Legrand.

Marie, pouvez-vous nous raconter le parcours qui vous a amené jusqu’au poste de paysagiste à la Ville de Strasbourg ?

Après le bac j’ai intégré l’école d’Horticulture et du Paysage d’Angers (actuel « Agro-campus Ouest ») qui propose des filières d’ingénieur paysagiste. J’ai choisi la filière d’ingénierie des territoires, qui alliait urbanisme et analyse du grand paysage. La part du végétal est importante dans ce cursus, même s’il forme aussi des concepteurs. J’y ai fait beaucoup de stages, à l’étranger, en agence d’architecture, au Maroc, à l’Office Nationale des Forêts, ERASMUS en Suède … J’ai apprécié l’ouverture et les relations humaines apportées par cette école. A la fin de ma formation en 2009, j’ai vécu plusieurs expériences professionnelles variées, en agences et en bureaux d’études. Puis J’ai souhaité changer, découvrir le public et j’ai postulé à la Ville de Strasbourg où j’ai été recrutée fin 2013.

Marie Simon devant sa table à dessin dans les bureaux de la Direction des Espaces Publics et de Nature de la Ville.

Quelles sont vos fonctions aujourd’hui ?

Je suis adjointe dans un département de 16 personnes qui réalise plusieurs grands projets dans le domaine de la voirie et du paysage. En résumé, j’ai des fonctions d’expertise en paysage et de paysagiste « projet ». Nous intervenons dans plusieurs projets en ville : aménagement de rues, de places (du Temple Neuf, square de l’Ancienne Synagogue), de pistes cyclables, de reconversion d’ensembles bâtis (ancien hôpital Lyautey). Mais aussi dans des projets de déminéralisation, fer de lance de l’actuelle municipalité, en particulier dans les cours d’écoles !

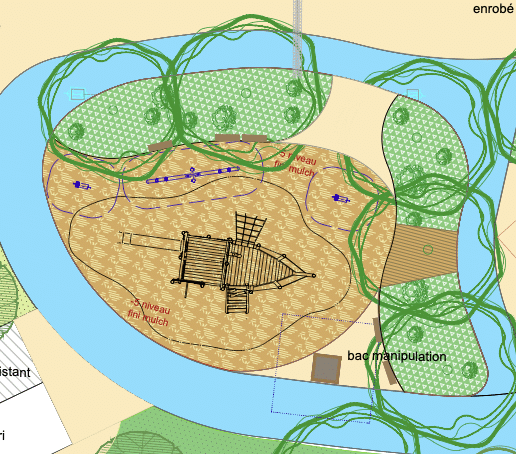

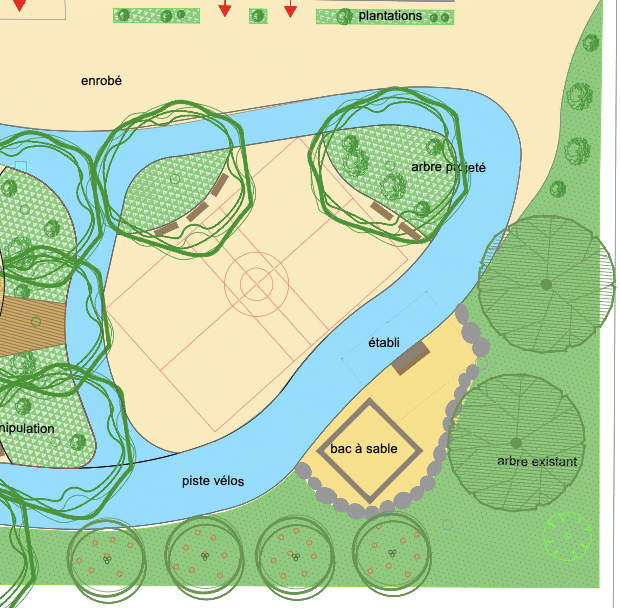

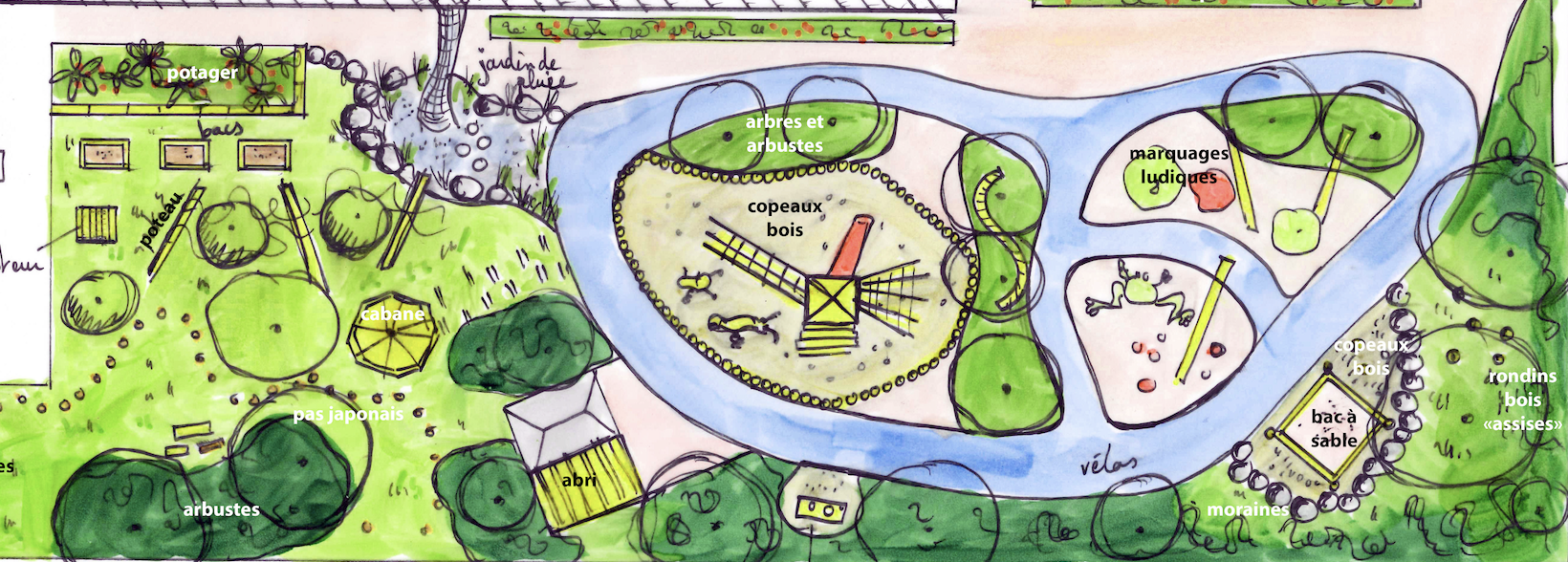

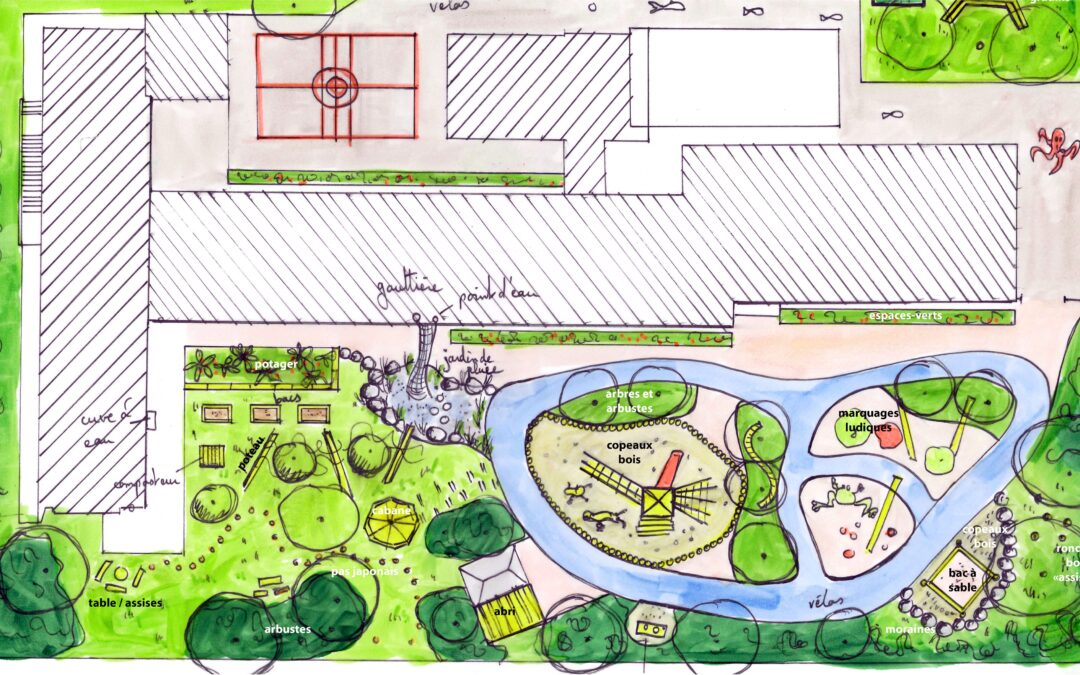

Plan de l’école maternelle Albert Legrand présenté à l’atelier 6. La première esquisse présentée à l’atelier 4 est figurée en haut de l’article.

Quel est le rôle d’un paysagiste-concepteur dans les projets de Cours Oasis ?

Un paysagiste-concepteur est assez généraliste et prend en compte une multitude de domaines, en essayant d’avoir une vision large de son champ d’action. Dans un premier temps, nous faisons un diagnostic de site d’ordre géographique : où se situe-t-il ? Quel est son environnement ? Sur une trame verte, une trame bleue ? Est-on en site très dense avec très peu d’accès à la nature ou au contraire plus lâche… Quelle est la typologie d’habitat ? Le diagnostic porte aussi sur les aspects sociaux du lieu : quelles sont les aspirations des gens qui y vivent ? Et bien-sûr, sur les aspects topographiques : l’altimétrie, l’écoulement de l’eau, l’ensoleillement, le végétal déjà présent, les besoins d’accès au site. Tout ça c’est la partie « terrain ». Ensuite, nous nous intéressons à la partie « usages », comment le site est vécu par les différentes personnes qui y vivent : enseignants, enfants, RTS, quelles sont les problématiques de sécurité, d’encadrement…

Dans quelle mesure la concertation conduite avec les usagers de la cour modifie-t-elle votre travail de paysagiste-concepteur, par rapport à d’autres projets ?

Dans la plupart des projets, nous avons très peu de retours de la part des usagers. Il est toujours possible d’aller chercher des informations, des chiffres, dans des bases de données. Mais la vision des habitants dans l’espace public, on n’a malheureusement peu de temps pour aller l’explorer. Même lorsqu’il y a des réunions publiques, ce sont surtout les mécontents qui vont s’exprimer, ce qui n’est pas vraiment représentatif. Donc, dans les projets OASIS, c’est une vraie richesse de connaître la vue de tout le monde, car la concertation permet à toutes les opinions de s’exprimer.

Pour moi, il s’agit plus d’une aide que d’une contrainte. Les « plans d’intention » qui formulent des demandes précises sont pour moi une source d’inspiration. J’aime me baser sur quelque chose et lui donner du sens, je suis moins à l’aise à l’aise avec une grande page blanche !

Que se passe-t-il une fois que vous avez réuni toutes les données du projet ?

On essaie ensuite de crayonner des choses (en ce qui me concerne, toujours à la main), pour répondre à toutes les demandes : celles exprimées par les usagers et celles qui sont fixées par la Ville, mais aussi par les réalités d’aujourd’hui. On peut faire appel à certains collègues sur des données techniques. Par la suite, il faut prendre soin de beaucoup communiquer pour répondre aux inquiétudes, évaluer comment le projet va vivre avec le temps…

La structure de jeux souhaitée par le comité de cour à l’école maternelle Albert Legrand, tel que figurant sur le plan (à gauche), puis réalisé (à droite), a pris la forme d’un bateau pirate. Le cours d’eau situé à proximité de la cour a inspiré à Marie Simon l’univers aquatique.

Quelle est la particularité pour un paysagiste-concepteur de travailler sur un projet d’école ?

C’est vraiment une bulle d’oxygène et tous les collègues le disent ! Dans l’espace public, on n’est qu’un maillon au milieu d’une grande chaîne où beaucoup d’acteurs divers interviennent. Dans une école, on est en petit comité et en présentiel, c’est comme dans un cocon ! Et cela donne du sens de travailler sur un espace où les enfants passent beaucoup de temps. On peut essayer des choses innovantes !

Est-ce que vos souvenirs d’enfant s’invitent parfois dans votre travail de conception ?

Quand j’étais élève, j’aimais gratter là où il y avait du gravier, pour faire s’écouler l’eau de pluie ! C’était le seul endroit où on pouvait manipuler, dans une cour très classique avec des jeux de ballons. J’ai vécu 6 ans en Allemagne et mes enfants ont grandi dans des « Kindergarten ». J’ai compris que jouer dehors, prendre des risques, être libre, c’est cela dont devraient bénéficier tous les enfants. J’avais organisé des visites à Kehl et Offenburg pour les collègues qui se sont laissé surprendre : il y avait la « place à feu », l’eau en libre accès, de grands toboggans… Le contexte est différent sur bien des points entre la France et l’Allemagne il est vrai, mais dans le contexte français, on peut aussi s’inspirer des Cours Oasis de Paris. C’est toujours intéressant d’avoir plusieurs visions…

Depuis le début du projet OASIS, comment la conception des cours a-t-elle évolué ?

J’étais intervenue tout au début, en 2020, dans les premières écoles et crèches qui ont vu leur cour végétalisée. Il existait une émulation collective très stimulante, nous faisions beaucoup de choses nous-mêmes, mais nous avons aussi connu des écueils… Actuellement, les tâches sont bien réparties et notre rôle est mieux défini. La concertation menée par ECO-Conseil s’est développée, la structuration globale s’est renforcée. Nous sommes plus affutés sur la pérennité de la cour. Sur les buttes par exemple, nous avons appris de notre expérience. Nous avons beaucoup travaillé aussi sur les revêtements, les enrobés écologiques en particulier. Les cours d’école de Strasbourg ont permis au fabriquant d’améliorer les recettes de fabrication !

Il y a bien-sûr toujours des styles différents entre les paysagistes. En ce qui me concerne, j’aime créer des environnements naturels différents, travailler sur le végétal, la roche, le bois. D’autres sont plus attachés à la cohérence globale de la conception.

Le terrain multi-sports et le bac à sable tels que figurant sur le plan présenté en atelier 6 (à gauche), puis réalisé (à droite).

Revenons au végétal qui était à l’origine de votre parcours professionnel… Que représente l’enjeu de soutien à la biodiversité dans votre travail sur les cours OASIS ?

D’emblée, pour moi, ce qui était important, c’était surtout d’apporter une densité végétale pour le bien-être des enfants : penser à l’ombrage et au rafraîchissement. L’objectif était aussi d’amener la nature dans la cour, pour que les enfants puissent l’observer, mettre les mains dans la terre… J’ai été frappée par ce « syndrome du manque de nature » évoquée lors de formations. La nature peut être un excellent support pédagogique d’éducation à l’environnement. Par exemple, en créant un « jardin de pluie », des plantes différentes vont pouvoir s’installer. C’est vraiment le lien à la nature qui prime : les enfants sensibilisés seront des gardiens de la nature quand ils seront à l’extérieur.

Dans certaines écoles, comme à Albert Legrand, on a la chance d’avoir des prairies fermées qui pourront vivre en autonomie. Mais dans la plupart des cas, ce qui est « pris » aux enfants pour être en « libre évolution » est subsidiaire.

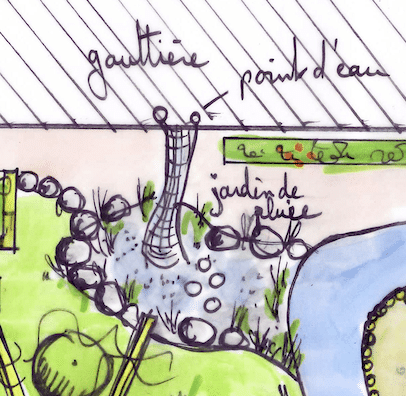

Le jardin de pluie imaginé pour l’école maternelle Albert Legrand par Marie Simon.

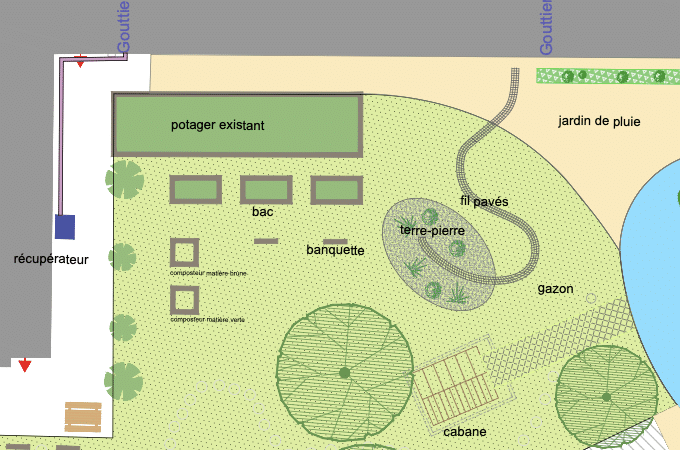

L’espace potager existant a été conservé, une cabane située dans un espace nature a été ajoutée, comprenant un jardin de pluie. La zone telle que proposée sur le plan (à gauche) et réalisée (à droite).

Que pensez-vous de la recommandation d’implanter des espèces locales ?

Le guide « plantons local » recommande en ville un ratio d’espèces locales de 50%. Mais dans les écoles, cela doit être concilié avec d’autres enjeux : celui de la sécheresse, celui des contraintes d’entretien… Les plantes horticoles ont cette particularité de « nanifier » les espèces, ce qui est avantageux, par exemple pour créer un massif linéaire de 2,50 m: les arbustes sont ainsi contenus. Par ailleurs, la gestion de l’eau pluviale nécessite toute une infrastructure en sous-sol pour collecter les précipitations, en particulier exceptionnelles. Mon métier de paysagiste m’amène à voir l’école comme un espace jardiné avec des poches de nature.

Qu’auriez-vous envie d’ajouter en conclusion ?

Je dirais que c’est un réel plaisir de travailler sur le projet Oasis ! Cela m’a fait beaucoup de bien dans mon quotidien professionnel. Pour les enfants, les enjeux de la cour OASIS sont des enjeux de santé publique, même si les questions de gestion du végétal dans la cour sont aussi à prendre en compte. Les enfants ont vraiment besoin d’être en extérieur, de courir dehors et peut-être de prendre quelques risques, car c’est ainsi que l’on grandit et que l’on devient résilient !

Zoom de la première esquisse de la cour de l’école maternelle Albert Legrand présentée à l’atelier 4, réalisée par Marie Simon.

Commentaires récents