La durée du jour décroît progressivement et l’hiver s’installe… enfants comme adultes, nous pouvons être sujets à une petite dépression saisonnière … Car la lumière est essentielle à notre santé ! Mais c’est la lumière naturelle, celle du soleil que l’on capte en étant dehors qui nous fait le plus de bien. Si la lumière artificielle nous aide à traverser l’hiver, sachons en faire bon usage !

Les enfants passent de nombreuses heures dans des salles de classe dont l’éclairage est insuffisant, trop éloigné de la composition de la lumière naturelle du soleil. Pexels, Ddlogs

Rythmes biologiques et luminosité.

L’être humain est un animal fruit d’une très longue histoire évolutive. Depuis les origines, la vie s’est développée avec le cycle de rotation de la Terre. La nuit, à peine éclairée par la pâle lueur de la Lune et des étoiles, fait suite au jour, illuminé par l’éclat du soleil, qui fait suite à la nuit et ainsi de suite… C’est pourquoi, comme celle de la plupart des organismes vivants, notre horloge interne est synchronisée sur la lumière. Un bon contraste de luminosité entre notre période d’activité et notre période de repos est donc nécessaire pour respecter nos besoins physiologiques naturels.

Pourtant, que ce soit à l’école ou au bureau, nos modes de vie actuels ignorent ces besoins naturels. Nous passons l’essentiel de nos journées à l’intérieur sous des éclairages souvent inadaptés et nous prolongeons notre activité à la lumière artificielle, parfois longtemps après le coucher du Soleil. Nous nous ne connaissons même plus la nuit noire, l’éclairage artificiel l’ayant transformée en demi-jour permanent.

Il y a lumière et lumière !…

La composition de la lumière du Soleil varie au courant de la journée, c’est à midi qu’elle est la plus riche en bleu (longueur d’onde autour de 450 nm), alors que le soir, elle contient davantage de rouge (longueur d’onde autour de 700 nm). La lumière artificielle est quant à elle composée de manière spécifique, suivant le type de source, mais fixe. Il n’est donc pas du tout équivalent d’être exposé à la lumière naturelle ou artificielle.

Lever de soleil. La composition de la lumière est alors riche en couleurs chaudes, de longueurs d’onde élevées. Pexels, Triemli

En journée, il est très important pour la santé, en particulier celle des enfants, de passer autant de temps que possible en extérieur. Des études ont démontré que les enfants exposés à la lumière naturelle montrent une meilleure concentration et une capacité d’apprentissage accrue. Lorsque le soleil s’est couché, il faut en revanche être vigilant au type de lumière artificielle que l’on utilise.

Un bon usage de l’éclairage artificiel.

Un éclairage doux et des lumières « chaudes » (inférieures à 3000 K) doivent être privilégiées avant le coucher.

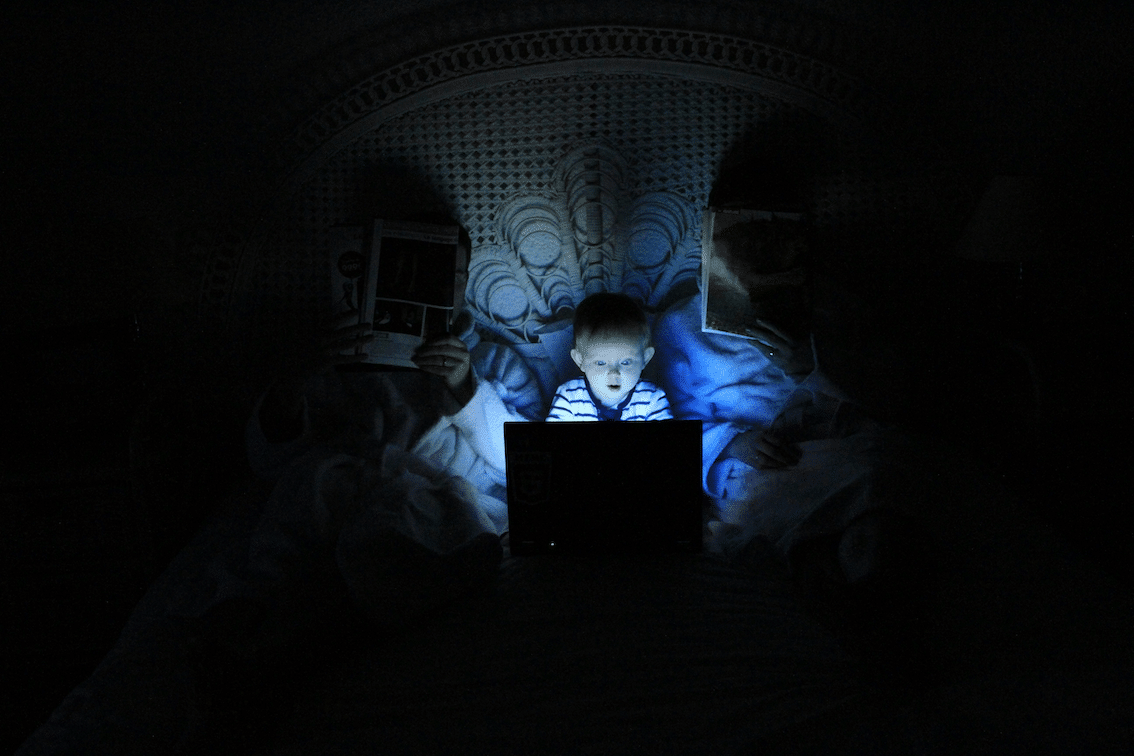

Surtout, l’usage des écrans doit être évité au maximum : les LED qu’ils contiennent sont riches en lumière bleue, néfaste pour le sommeil.

Avez-vous déjà entendu parler du rôle de la mélatonine ? Fabriquée dans une partie du cerveau, elle détermine le rythme veille-sommeil, mais favorise aussi une bonne immunité, ou encore, freine le développement des tumeurs. Or le cerveau ne peut la secréter lorsque les cellules de nos yeux sont soumises à un signal lumineux, en particulier riche en bleu.

Les enfants sont particulièrement sensibles à la lumière riche en bleu, le cristallin de leurs yeux n’étant pas encore mature, il ne la filtre pas bien. Pexels, Ludovic Toinel

Retrouver une bonne qualité d’obscurité s’avère donc un moyen efficace de lutter contre les troubles du sommeil, de l’humeur et la fatigue persistante.

Chouette hulotte juvénile. Wikipedia, Falcoperegrinus (Mathieu Gauvain)

Et les autres vivants ?

Si l’être humain vit le jour et dort la nuit (en général…), un très grand nombre d’espèces animales s’active une fois la nuit tombée. Ainsi, 30% des vertébrés (oiseaux, mammifères) et 65% des invertébrés (insectes surtout) sont « nocturnes » (la plupart connaissent en réalité un pic d’activité au crépuscule et à l’aube). L’obscurité représente pour ces animaux leur milieu de vie, comme l’eau pour les poissons. En colonisant la nuit, la lumière artificielle que notre civilisation leur impose a dégradé leurs milieux, entravé leurs déplacements et perturbé leurs cycles de reproduction. On estime par exemple que l’effet d’attraction exercé par la lumière sur les insectes est la seconde cause de leur extinction, après les pesticides.

La prise de conscience des impacts de cette pollution lumineuse sur le vivant (dont l’être humain), de même que le souci de réduire leur consommation énergétique, a amené de nombreuses communes (dont la Ville de Strasbourg) à réduire l’éclairage urbain et à procéder à des extinctions en cœur de nuit. L’opportunité aussi de retrouver le spectacle du ciel étoilé… et de se remettre à rêver ?

Commentaires récents